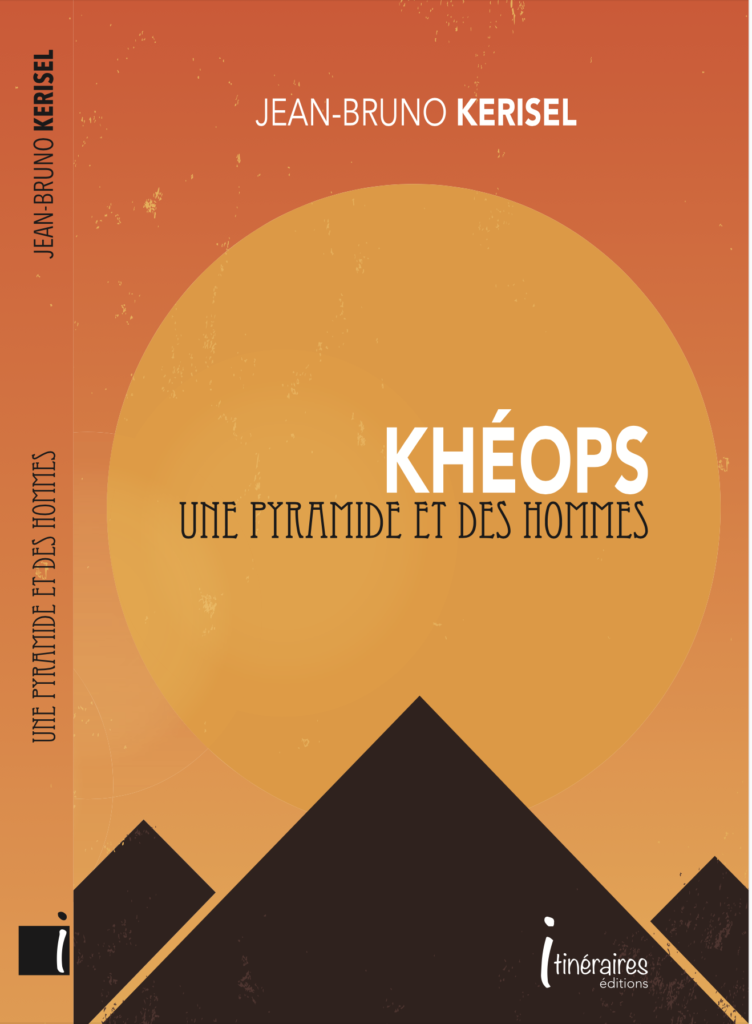

Après une « pyramide et des hommes » voici une deuxième édition augmentée « Khéops, recherche d’un temps perdu », en librairie à partir du 30 juin 2024.

Les actualités de Jean-Bruno Kerisel

Jean-Bruno Kerisel

Jean-Bruno Kerisel

Après une « pyramide et des hommes » voici une deuxième édition augmentée « Khéops, recherche d’un temps perdu », en librairie à partir du 30 juin 2024.

A vrai dire, je ne connaissais pas l’histoire de cet homme, ni l’âge et les circonstances de sa mort.

On découvre avec vous la vie d’un homme intègre, à l’âme d’inventeur, et d’une grande droiture en amitié.

Continuer la lecture de « QUELQUES RETOURS SUR ROLAND GARROS »

Jean-Bruno Kerisel a publié quatre ouvrages de 2019 à 2022, en vente à la Fnac.

Quelques retours de lecteurs

Il y a dans ce livre comme élément essentiel, cette volonté partagée de trois amateurs éclairés et remarquablement informés, de nous faire partager et d’enrichir la connaissance que nous pouvons avoir d’une pyramide célèbre, notamment en la situant dans le cadre de la réalisation d’une volonté visionnaire d’un pharaon.

Continuer la lecture de « KHÉOPS, une pyramide et des hommes »

Quelques retours de lecteurs:

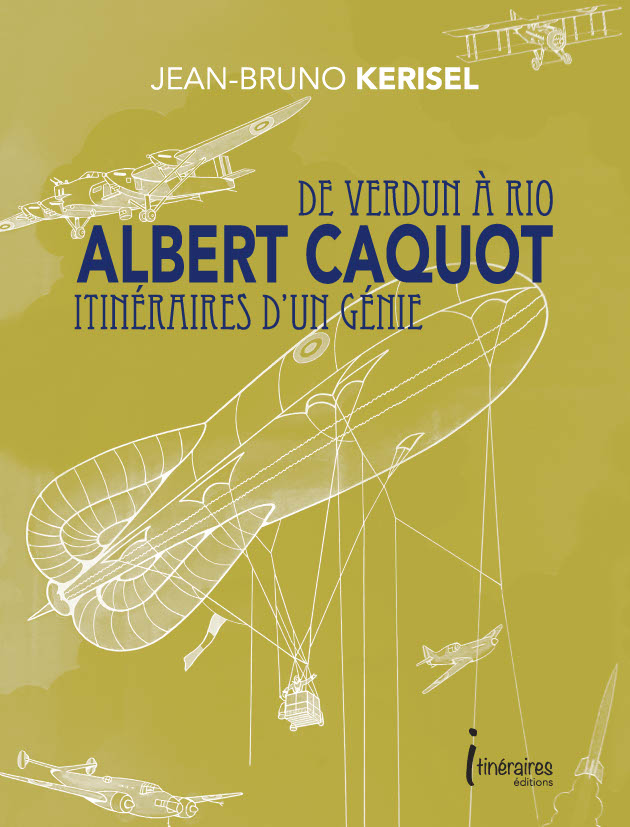

Albert Caquot (1881-1976) n’ayant eu qu’une fille, Suzanne, son gendre Jean Kerisel avait déjà publié la biographie de ce savant, soldat et bâtisseur, en août 2001. Celui-ci était considéré comme un visionnaire par Marcel Dassault. Ici, son petit-fils Jean-Bruno, a choisi le style du roman. Il se met dans la peau d’un jeune homme imaginaire, Louis Mangin, que le destin appelle à travailler à Chalais-Meudon, avec A. Caquot, lequel lui confiera une partie de ses travaux. Nous suivons ce personnage depuis sa mobilisation en mars 1917 dans une compagnie d’aérostiers, ses courriers échangés avec les membres de sa famille, sa rencontre avec Albert Caquot qui va réorienter sa vie. Une belle histoire qui permet de créer un collaborateur et admirateur de la vie du grand homme, dans ses réalisations successives. Cela donne un moyen original d’apporter un témoignage intime sur ce savant, à travers l’œil et le cœur de son adjoint fictif, le tout avec beaucoup de poésie, de foi en la science et la religion.

Continuer la lecture de « De Verdun à Rio, Albert Caquot, Itinéraires d’un génie »

Intervention de Jean-Bruno

Permettez-moi, au nom des miens, d’apporter ici quelques éclairages personnels sur la vie d’Albert Caquot, mon grand-père maternel.

Ce qui le caractérise le mieux dans ma mémoire, c’est sa posture, assis devant sa table de travail, tôt le matin et tard dans la nuit, rue Beethoven à Paris, où j’allais le voir enfant, puis chez mes parents où il passa les douze dernières années de sa vie, de 1964 à 1976.

Continuer la lecture de « Colloque du 25 juin 2021 en mémoire d’Albert Caquot »